Tatsächlich. Genau fünf Jahren ist es her, dass die letzte Ubuntu-Version mit Gnome 2 als Standard-Desktop erschien. „Maverick Meerkat“ hieß sie, im Oktober 2010 war das. Danach blieb im Linux-Desktop-Land, jedenfalls auf der GTK+-Halbkugel, kein Stein mehr auf dem anderen; die Gnome-Entwickler stampften ihre angestammte Benutzer-Oberfläche ein und machten mit dem Nachfolger Gnome 3 a.k.a Gnome Shell alles neu und anders. Und der Ubuntu-Sponsor Canonical veranstaltete sein eigenes Ding, indem er die Gnome-Shell patchte und forkte, auf dass Ubuntu einen eigenen, ebenfalls neuen und anderen Desktop bekam: Unity.

Alles neu. Aber auch alles gut? Leider versäumten es sowohl die Gnome-Entwickler als auch Canonical, ihre Stamm-Anwender bei der Mission „moderner Desktop“ mitzunehmen. Viele Nutzer – und gemessen an den wütenden Postings in Foren und Mailinglisten war die Unzufriedenheit wirklich groß – hatten schlicht keine Lust, sich dem von Gnome 3 diktierten Desktop-Modell anzupassen und angestammte Bedienungsabläufe aufzugeben.

In der Rückschau war es wohl ein strategischer Fehler von Canonical, nicht selbst in die von Gnome 2 hinterlassene Lücke zu stoßen, zumal die grundlegende Benutzerführung von Unity sich kaum von jener der Gnome Shell unterscheidet. Beide Desktops sind stark linkslastig (nicht politisch gemeint) mit einer „Hot corner“, über die sich eine zweite Bildschirm-Ebene ähnlich einem Overlay einblenden lässt – der moderne Nachfolger des Anwendungsmenüs mit einer Dash und inkrementeller Suche nach Programmen und Dateien. Bei der Gnome Shell geht dann die Eröffnung neuer Arbeitsflächen besonders leicht und elegant von der Hand; bei Unity kommen als Besonderheit sogenannte Lenses (Suchbereiche) und Scopes (Filter) hinzu, darunter allerdings auch ein wegen der Übermittlung von Nutzerdaten umstrittenes Amazon-Lens.

In der Rückschau muss man sowohl Gnome 3 als auch Unity bescheinigen, dass sie mit der „Wir wissen schon, was am besten für Euch ist“-Attitüde ihrer Designer ausgerechnet ihre wertvollsten Anwender vor den Kopf gestoßen haben. Nämlich jene Linux-Nutzer, die ihr System typischerweise recht gut kennen und dessen freie Konfigurierbarkeit schätzen, sich aber genau dieser Freiheit beraubt sahen: Panel-Applets sind abgeschafft; das Dock soll gefälligst links sitzen und sonst nirgendwo. Dieser Schaden lässt sich auch mit sogenannten Tweak-Tools nur teilweise reparieren.

Fünf Jahre später hat sich der Rauch über dem Schlachtfeld verzogen, und man darf beruhigt feststellen: Die Welt ist nicht untergangen. Im Gegenteil, es gibt mehr Linux-Desktops als je zuvor, und die Lücke, die Gnome 2 hinterlassen hat, ist auch ohne Canonical gestopft: Linux Mint, ein Ubuntu-Derivat, entwickelte in eigener Regie den Cinnamon-Desktop, Schritt für Schritt von Gnome 3 geforkt, aber mit dem Ziel, ein „traditionelles Layout“ (Mint-Entwickler Clément Lefebre) mit modernen Mitteln zu bieten. Für einiges Aufsehen sorgte auch Elementary OS mit dem selbst entwickelten Pantheon Desktop, der kein Gnome-3-Fork ist, aber ebenfalls auf dem GTK3-Toolkit beruht. Selbst ein Urgestein wie Xfce bekam neuen Zulauf (wurde dann aber doch nicht Standard-Desktop bei Debian). Schließlich entstand mit Mate 2011 sogar ein Gnome-2-Fork, der sich immer noch guter Gesundheit erfreut, was ja nicht selbstverständlich ist, denn solche solche Software-Projekte beanspruchen viele Ressourcen und bedürfen kontinuierlicher Pflege.

Natürlich lässt sich trefflich darüber räsonieren, ob es nicht viel besser wäre, wenn all die – oftmals freiwilligen – Entwickler, die an all den Linux-Oberflächen herumwerkeln, ihre Kräfte zusammentun würden, um gemeinsam … ja was eigentlich zu kreieren? Den Über-Desktop, den alle lieben? Ein anderes Windows oder OS-X, nur ohne einen Konzern und wirtschaftliche Interessen im Hintergrund, eines, das Linux endlich auch bei Lieschen Müller zum Durchbruch verhelfen würde? Okay, lassen wir das.

Festzuhalten bleibt, dass der gute, alte Desktop immer noch nicht tot ist. Im Gegenteil. Er ist auf großen PC-Monitoren die naheliegende Oberfläche, mit ein oder zwei Panels, oben, unten, rechts oder links, mit vielen oder wenigen Applets, ganz nach Vorliebe oder Bedarf. Warum muss ich als Nutzer erst auf Aktivitäten (Gnome-3-Terminologie) klicken, um meine Favoriten-Anwendungen, Arbeitsflächen oder laufenden Programme zu sehen zu bekommen? Schließlich bietet mein 24-Zöller genug Platz, um all dies immer im Blick zu haben.

Auf der anderen Seite ist auch der „traditionelle“ Desktop nicht im Jahr 2011 stehen geblieben. In einem modernen Anwendungs-Menü muss sich niemand mehr umständlich durch eine Baumstruktur klicken; selbst Xfce hat sich mit Whisker ein modernes Anwendungs-Menü zugelegt, das auch eine inkrementelle Suche beherrscht. Wer ein Dock haben will, hat unter Linux die Wahl: Plank oder Docky, wenn’s eher Mac-artig sein soll, oder der von Windows inspirierte DockbarX.

Was sich in den letzten fünf Jahren gewiss geändert hat, ist das Design. Die alten Icon-Sets sind zunehmend klaren, flachen Symbolen gewichen, die sich in farblich unaufdringlich auskomponierte Themes einpassen. 3D war gestern. Apple hat es vorgemacht. Im Layout herrscht luftiger Minimalismus. Natürlich lässt sich über Geschmack nicht streiten, aber ein aufgeräumtes Desktop-Layout schafft wie ein aufgeräumter Schreibtisch eine produktive Arbeitsumgebung; der chaotische Sportredakteur vom Prager Tagblatt mag das anders sehen.

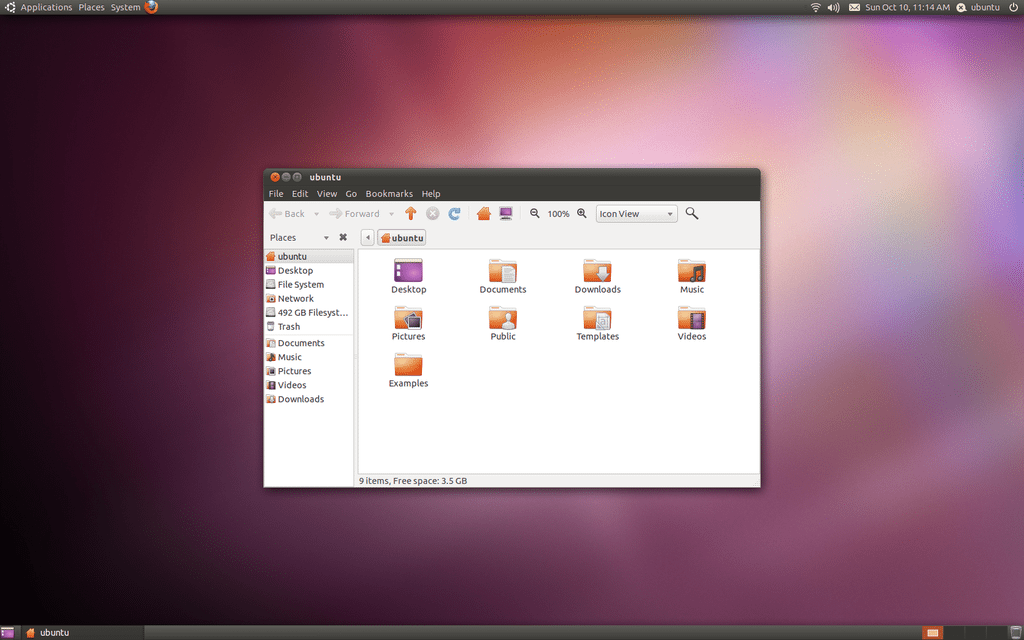

Der Gnome Shell muss man bescheinigen, dass sie von Beginn an ein klares, aufgeräumtes Bild abgegeben hat. Zugleich wirkt die Bedienung dank dezenter Effekte flüssig und geht leicht von der Maus-Hand. Die Priorität der Gnome-Entwickler liegt denn auch auf einer „ablenkungsfreien“ Arbeitsumgebung. Die Priorität bei Ubuntu war eine andere: Nichts weniger als einen konvergenten Einheits-Desktop für alle Geräte wollte man schaffen. Eigentlich sollte es bis zum Erscheinen der LTS-Version 2014 so weit sein. Wie es heute aussieht, wird daraus aber auch bis zur nächsten LTS-Version 2016 nichts werden. Statt dessen sieht man Unity bis heute seine Herkunft an: Zuerst hieß Ubuntus Desktop nämlich „Netbook Remix“, und wie damals konfiguriert auch das aktuelle Ubuntu ein Dock mit knubbeligen Programm-Icons den linken Bildschirmrand herunter, malt Fenster-Dekorationen möglichst eng und platzsparend auf dem Schirm und tut überhaupt so, als wären Netbooks nicht schon lange wieder aus der Mode.

Zwar steckt Canonical seit Jahren Entwickler-Kapazitäten in sein Konvergenz-Projekt Unity 8, den auf QT5 statt GTK3 aufbauenden Nachfolger mit neuem Display-Server (Mir), und erste Ubuntu-Smartphones sind auch schon auf dem Markt. Dummerweise bleibt dabei aber das alte Desktop-Ubuntu mit Unity 7 auf der Strecke. Es nutzt unter der Haube immer noch den schwergewichtigen Fenster-Verbieger Compiz, einstmals für bizarre 3D-Effekte wie den Desktop-Würfel berühmt oder berüchtigt, wie man will; heute wirkt Compiz eher wie ein Atavismus.

Den Support für hochauflösende Bildschirme und für einige Touch-Gesten haben die Ubuntu-Entwickler zwar noch in Unity 7 implementiert; darüber hinaus hat sich seit Erscheinen der LTS-Version 14.04 aber nicht mehr viel getan, und wenn doch, dann wurden frühere Design-Entscheidungen zurückgenommen, was angesichts des Absolutismus‘, mit dem sie einst eingeführt wurden, seltsam anmutet: Die von Apple abgeschauten globalen Menüs sind bei Unity nicht mehr Pflicht, Programm-Menüs dürfen auch wie gewohnt in der Fensterleiste erscheinen. Seit Ubuntu 15.04 lässt sich zudem – wenn auch umständlich per Dconf-Editor – einstellen, dass die Menüs immer sichtbar sind und nicht nur beim Überfahren mit der Maus. Eine Unity-Erfindung, die Overlay-Scrollbars, die nur bei Bedarf erscheinen, haben die Gnome-Entwickler in Version 3.16 ihres Desktops mit eigenem Design übernommen. Deshalb nutzt die gerade erschienene Ubuntu-Version 15.10 nun auch in Unity die Scrollbalken der Gnome Shell und nicht mehr die bisherigen mit der Griff-Lasche.

Und sonst? Bleibt bei Unity alles beim Alten, und das schon seit Jahren. Was soll’s, werden viele Ubuntu-Nutzer sagen: Hauptsache es läuft. Wer jedoch in diesen Tagen als Ein- oder Umsteiger einen Linux-Desktop sucht, hat kaum einen Anreiz, zu Unity zu greifen. In der aktuellen Form ist Ubuntus mit viel Ambitionen gestarteter Desktop nur noch ein Auslaufmodell. Zum Glück gibt es viele Alternativen.

Interessant geschriebener Artikel den du da hast, auf den ich via Suchmaschine gestoßen bin als ich nach „unity vs gnome“ suchte. Nun bin ich etwas weiter erleuchtet worden was das angeht und in meiner Ansicht bestärkt, das Ubuntu mit Unity nicht mein zukünftiger Weg mit Linux sein wird. Wohl eher dann entweder Gnome oder Mint, da werde ich wohl noch etwas zu lesen haben. ;-)

Oder weißt du, ob mit Gnome oder Mint die Virtualisierung mittels Virtualbox von OS X besser funktioniert?

Moment, Du willst OS-X in einer Virtualbox als Gast eines Linus-Systems ausführen? Bin mir gar nicht so sicher, ob das a) funktioniert und b) Apples Geschäftsbedingungen entspricht. Oder willst Du auf einem Apple-Rechner in der Virtualbox ein Linux ausführen? Dann würde ich einen ressourcenschonenden Linux Desktop wählen, nämlich Xfce, oder Elementary-OS wegen des OS-X angehauchten Designs, zumal ich mir nicht ganz sicher bin, ob Virtualbox inzwischen problemlos mit Desktops umgehen kann, die 3D voraussetzen.

Moin und besten Dank für die klasse Retrospektive und den klaren Überblick. Ich hab mir erlaubt in meinem Artikel bezug darauf zu nehmen. Ich selber komme zu dem Schluss, dass man Tablet und Desktop wird niemals ganz unter einer Bedienoberfläche wird vereinheitliche können. Am PC-Arbeitsplatz wird man vermutlich mit den beiden Desktops „GNOME Shell“ und „Cinnamon“ wohl die meisten Anweder zufrieden stellen können. Siehe http://handson.readthedocs.org/de/latest/desktop_system